La tanto citata crisi ha costretto le abitudini degli italiani a modificarsi nell’ultimo decennio. Soprattutto tra i più giovani: le vacanze si accorciano, sia nel tempo che nello spazio; le bollette si pagano dopo il primo sollecito quando va bene; i vestiti sono “vintage”, non copiano lo stile della nonna, sono proprio i suoi! Le uniche cose a cui i giovani del Bel Paese non sanno rinunciare sono l’ultimo Iphone con annessa cover con le orecchie da coniglio e mangiar fuori.

Attenzione però, non è più un celebrare la cultura della convivialità, della cena di famiglia al ristorante per festeggiare questa o quella ricorrenza. É più un far di necessità virtù. Le giornate lavorative si sono allungate e stravolte, le pause pranzo lunghe sono un lontano ricordo, per lo meno negli agglomerati urbani. I pranzi al volo e lo street food la fanno da padroni. Anche l’Italia, fiera patria di slow-food e del mangiar sano, spalanca le braccia ai vari Amsterdam Chips, 100 Montaditos, Old Wild West e via dicendo. Certo, distinguendoci dal resto d’Europa troviamo la nostra declinazione “alta” alle catene del “mordi e fuggi”. Sorgono e spopolano così piadinerie artigianali, agri-hamburgerie, bio-botteghe. Tutto per rendere più leggero il cuore, più che lo stomaco, di chi ogni giorno è costretto a mangiare fuori per esigenze lavorative o di studio.

Secondo il Rapporto Assofranchising Italia 2015, il report curato da Assofranchising in collaborazione con l’Osservatorio Permanente sul franchising, la ristorazione in franchising è passata da un fatturato di 2 miliardi nel 2013 ai 2,5 miliardi del 2015.

Come direbbero gli economisti “un settore che resiste” quello della ristorazione. Tanto che i giovani disoccupati o studenti in cerca di un lavoretto trovano spesso spazio in questo campo per tirare a campare: camerieri, aiuto-cuochi, lavapiatti, baristi, conisti e chi più ne ha più ne metta.

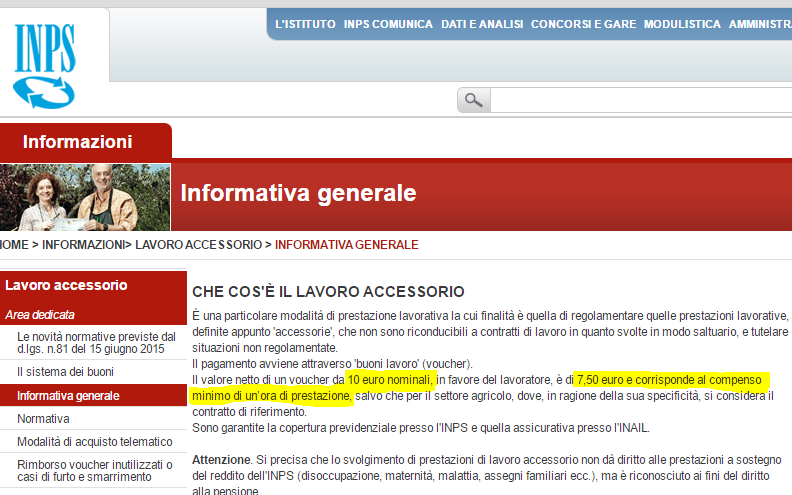

In questo quadro socio-economico, l’arrivo dei voucher ha fatto la fortuna dei titolari di fast food e simili. Perché assumere qualcuno versandogli i dovuti contributi necessari a disoccupazione e altri ammortizzatori sociali, vincolandosi in un rapporto di lavoro difficilmente scindibile (talvolta anche se con giusta causa), quando si può acquistare al valore di 10 euro il corrispettivo di un’ora di lavoro pagata 7,50 euro effettivi al dipendente, senza che sia necessario alcun tipo di continuità? Un compromesso accettabile pur di lavorare, in fondo neanche sconveniente per chi ha una disponibilità oraria limitata o per chi cerca un’entrata aggiuntiva. Accettabile e legale, fino a che non ricevi questa chiamata da un ristoratore presso cui hai depositato il tuo curriculum vitae: “Saremmo interessati a farti fare una prova — spiega quello che stanno cercando e il monte ore — noi di solito il contratto lo facciamo ai ragazzi che lavorano con noi da molto tempo, ti pagheremmo in voucher.” Ok, niente di strano fin qui. “…5 euro l’ora”

Già perché il buono lavoro è 7,5 euro netti, impossibile farlo a meno, ma nessuno vieta, a parte la legge ovviamente, di dare al lavoratore un buono ogni ora e mezza di lavoro svolto.

Ed è presto fatto. Lavoratore apparentemente in regola, coperto in caso di infortunio, ma illegalmente sottopagato.

Lavorare in una cucina può essere bellissimo, sottopagato o meno: entrare in un locale che profuma sempre degli stessi cibi, degli stessi detergenti e riconoscerlo un po’ come riconosci a metri di distanza l’arrosto della nonna, è una cosa che non tutti possono capire.

Non tutti sanno cosa significa godersi la calma della sala vuota, della cucina ordinata prima dell’inizio del servizio. Un saluto a volte pigro al collega di sempre e si inizia a lavare le verdure a testa bassa, perché si è fatto tardi anche la sera precedente. Sono eterni giovani gli addetti alla ristorazione.

É come la spiaggia deserta delle otto di mattina, che attende la calca dei pomeriggi di agosto. C’è un momento preciso, quando entrano due, tre gruppi di persone insieme, in pausa pranzo, e comincia il temuto rush, temuto e atteso, che prima arriva e prima va. Se fate sport sapete cosa vuol dire, scendere in campo e smettere di pensare a tutto il resto. Ecco, l’ora di punta in un fast-food del centro è una partita di calcetto, ma molto meno divertente, a volte. Dimentichi i drammi esistenziali che ti condiscono l’esistenza altrimenti mortalmente noiosa e ti getti nella ripetitività dei gesti che compi a memoria. Nei giorni in cui sei in buona cerchi di stabilire un nuovo record di velocità e produttività, nelle giornate peggiori, tenti al massimo di sopravvivere alla corrente, al flusso ininterrotto di clienti e comande, alla collega logorroica che interpreta il tuo silenzio come ossequiosa attenzione invece che con l’inattività cerebrale che ti ha colpito a inizio discorso.

E se re(si)sti abbastanza a lungo da vedere affezionati colleghi andare via e giovani leve arrivare, alla fine avrai imparato tanto da chi è diverso da te, e non avresti creduto. Ti sarai affezionato anche alla ragazza troppo sicura di sé per essere al suo primo giorno, e avrai trovato qualcosa in comune perfino con la burina di Tor Vergata che è salita a Torino per seguire il fidanzato militare. Perché le ore in cucina sono lunghe quando la coda in sala si smaltisce e non hai voglia di iniziare subito a lavare i taglieri. Ti siedi su un bancone, i postumi sono un lontano ricordo, hai quasi voglia di parlare anche tu.

Che fai quando stacchi?

Birra?

Pronti per l’hangover dell’apertura seguente.E i due mondi corrono paralleli, chi va fuori mangiare e chi va fuori a bere.

I primi a godersi il veggy-burger sotto l’ufficio, il menù con compreso il succo di frutta bio costa solo 5 euro! Un’ora di lavoro di chi lo prepara e serve. I secondi a ritirare i voucher dal tabaccaio abilitato e dritti al pub, 5 euro a birra, quante birre puoi bere in un’ora? Più di quelle che guadagni.